「自作焙煎機に挑戦してみたいけれど、どんな仕組みなのか、何が必要なのか分からない…」と感じていませんか?

この記事では、自作焙煎機の基本情報から、必要な部品、具体的な作り方、さらに完成後の使い方や焙煎のコツまで、初心者にも分かりやすく解説します。

手鍋焙煎との違いや、自作だからこそ味わえる楽しみもたっぷりご紹介!

この記事を読めば、理想の焙煎機を自分で作り、美味しいコーヒーを楽しむ第一歩を踏み出せます。

1.自作焙煎機とは?まず知っておきたい基本情報

1.焙煎機の種類と仕組み:手鍋・回転式・熱風式の違い

焙煎機にはいくつかの種類があり、それぞれ仕組みや特徴が異なります。まず、初心者に最も馴染み深いのが「手鍋焙煎」です。

フライパンや手鍋を使って豆を炒るように焙煎する方法で、シンプルな道具で始められる手軽さが魅力

しかし、手動で豆をかき混ぜるため、ムラが出やすく、焙煎に均一性を求めるのは難しい点もあります。

次に、「回転式焙煎機」です。これはドラムの中に豆を入れ、モーターの力で豆を回転させながら焙煎する仕組み。

豆が均一に動くため、全体的に熱が行き渡りやすく、均一な焙煎が可能です。

さらに温度調整がしやすいので、浅煎りから深煎りまで幅広い焙煎に対応できます。この均一性が、多くの焙煎愛好家に支持される理由です。

最後にご紹介するのは「熱風式焙煎機」です。その名の通り、熱風を豆に当てて焙煎する方式で、主にプロ仕様の機器で採用されています。

この方法では、熱風によってムラなく均一に焙煎できる上、豆の個性を最大限に引き出すための繊細な調整も可能です。

ただし、自作でこの方法を再現するには高度な技術力と設備が必要であるため、個人で挑戦するにはややハードルが高いかもしれません。

しかし、最近では家庭用の安価な熱風式焙煎機も登場しており、いずれ手に入れたいと考えています。

これらの違いを理解し、自分が目指すコーヒーの味や焙煎スタイルに合った機器を選ぶのが第一歩です。

2.自作焙煎機のメリットとデメリット

自作焙煎機を作るメリットのひとつは、「焙煎の自由度が大きく広がること」です。

市販の焙煎機では調整が難しい回転速度や熱源の出力も、自作なら自分好みに設定できます。

これにより、産地や豆の種類ごとに最適な焙煎が追求できるのが魅力です。

また、自作することで焙煎機の仕組みを深く理解できるため、焙煎そのものがより楽しく、奥深いものになります。

さらに、購入するよりもコストを抑えられる場合が多いのもメリットのひとつです。

一方でデメリットもあります。まず、作るための時間や労力が必要です。

特に、モーターの取り付けや温度センサーの配置など、細かい技術が求められる部分では試行錯誤が不可欠です。

また、安全性の確保も大切で、不適切な設計や組み立てでは事故につながる可能性もあるため、注意が必要です。

それでも、作る過程を楽しめる方にとっては、デメリット以上の価値が得られるでしょう。

3.なぜ回転式焙煎機が人気?均一焙煎の仕組み

回転式焙煎機が人気なのは、その焙煎の均一性にあります。豆をドラム内で絶えず回転させることで、全ての豆に均一な熱を加えられるのが特徴です。

これにより、特定の部分だけが焦げたり、生焼けになったりするリスクが少なく、安定した味わいを得やすくなります。

さらに、回転式焙煎機は温度管理がしやすいことも魅力です。

温度センサーを活用することで、豆の状態に合わせて細かい調整ができるため、浅煎りの明るい酸味や深煎りの甘みを引き出すことが可能です。

この「豆の個性を最大限に活かせる」という点が、多くの焙煎愛好家に支持される理由です。

自作であれば、こうした調整機能も自由に設計できるため、さらに楽しみが広がります。

2.自作焙煎機の準備:必要な部品と道具を揃えよう

1.必須部品リスト:モーター、ドラム、温度センサーなど

自作焙煎機を作るには、以下の部品が必要です:

1.モーター

豆を回転させるために欠かせません。回転速度が調整できるモーターを選ぶと、焙煎の自由度が広がります。

2.ドラム

豆を入れて回転させる部分です。金属製の筒状のものが一般的で、サイズや厚みで焙煎の仕上がりに影響を与えます。

3.温度センサー

温度管理が焙煎の鍵となるため、正確な測定ができるセンサーを取り付けるのがおすすめです。

4.熱源

ガスコンロやカセットコンロを使用します。調整可能なものを選ぶと、焙煎の幅が広がります。

5.その他の部品

※ネジ、金属加工工具、電源コードなど、組み立てに必要な基本的な工具も準備しましょう。

これらを揃えることで、自作焙煎機の土台が整います。

2.中古焙煎機を活用するメリットと購入時の注意点

中古の焙煎機を活用することで、コストを抑えつつ、自作に必要な部品を効率よく揃えることができます。

例えば、モーターやドラムは中古の焙煎機から流用するのが便利です。また、部品の配置や仕組みを学ぶ教材としても役立ちます。

ただし、購入時には以下の点に注意しましょう:

1.動作確認

完全な故障品よりも、部分的な不具合のものを選ぶと修理が楽です。

2.部品の状態

ドラムに大きな傷や錆がある場合、焙煎の品質に影響を与えるため避けるべきです。

3.価格

新品購入との差額を考え、予算内で収まるよう計画を立てましょう。

適切な中古焙煎機を見つければ、自作へのハードルを大きく下げられます。

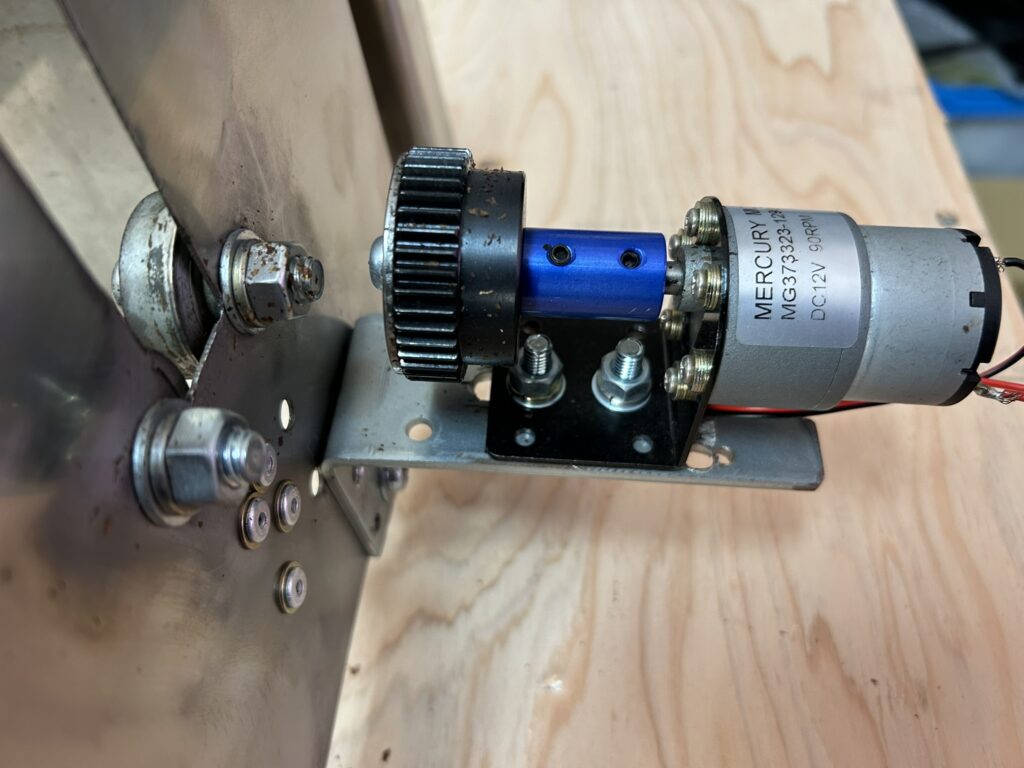

※私が購入したのは、ハンドメイドで作られた作動不良の焙煎機です。

構造を手っ取り早く理解したかったため、一度すべて分解し、調整しながら再組み立てを行いました。

その結果、無事に使える状態にすることができました。

3.自作焙煎機の作り方:分かりやすいステップ解説

1.回転ドラムの設計とモーターの取り付け

自作焙煎機の中核となるのが「回転ドラム」と「モーター」です。この部分の設計が焙煎の均一性を大きく左右するため、丁寧に作業を進めましょう。

1. 回転ドラムの設計

ドラムには、ステンレスなどの耐熱性が高い金属素材を使用するのがおすすめです。

市販のステンレス製パイプや使わなくなった鍋を加工する方法もあります。

豆を回転させるため、ドラム内に一定間隔でフィン(羽根)を取り付けると、豆が効率よく攪拌されます。

また、ドラムの直径や長さは焙煎する豆の量に応じて決めますが、家庭用であれば直径20cm前後が使いやすいでしょう。

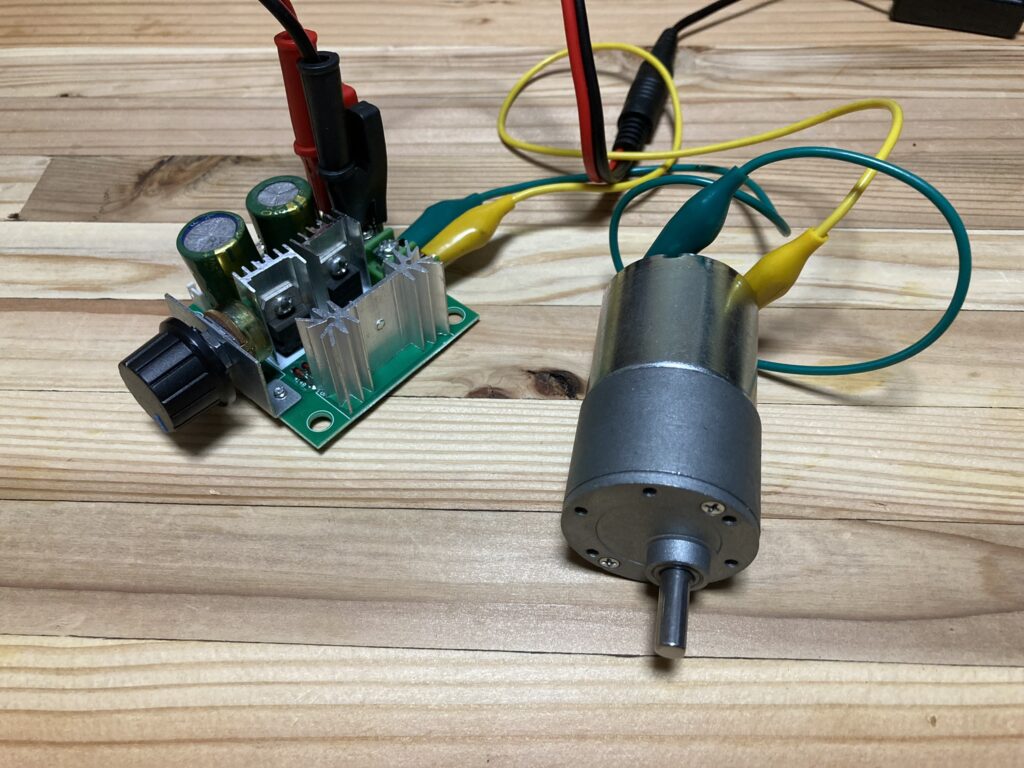

2. モーターの取り付け

モーターは回転速度を一定に保つため、トルクが十分なものを選ぶのがポイントです。

通常は60~100rpm(回転数/分)が適切です。モーターの出力軸とドラムをしっかり接続するため、金属製のシャフトとベアリングを使用し、動きがスムーズになるよう固定します。

シャフトの接続部にズレが生じると回転が不安定になるため、固定具をしっかり取り付けましょう。

2.温度管理を完璧に!センサー取り付けと使い方

温度管理は焙煎の仕上がりを左右する最も重要な要素です。

自作焙煎機では、温度センサーを取り付けて正確に温度を測定できるようにしましょう。

1. センサーの選択

サーミスタや熱電対タイプの温度センサーが一般的です。焙煎温度は200℃を超えるため、高温対応のセンサーを選ぶことが重要です。

2. センサーの設置

センサーはドラムの内部に設置することで、直接豆に接触して温度を測定できます。

3. 温度管理の実践

焙煎中は、センサーで計測した温度を基に、熱源の出力を調整します。

たとえば、焙煎初期は150~180℃、中期から後期にかけて200~230℃程度に保つのが一般的です。

リアルタイムで温度を確認できるデジタル温度計を併用すると、より正確に管理できます。

4.動作チェックと初焙煎:完成した自作焙煎機のテスト

1.焙煎機の動作確認ポイント:回転速度と温度制御

完成した焙煎機は、焙煎を始める前にしっかり動作確認を行いましょう。

1. 回転速度の確認

モーターの回転速度が一定であることを確認します。豆が均一に回転しているか、回転が速すぎたり遅すぎたりしていないかをチェックしてください。

回転がスムーズでない場合は、シャフトやベアリングの調整が必要です。

2. 温度制御の確認

熱源を稼働させ、温度が想定通りに上がるか確認します。温度センサーが正しく機能しているか、焙煎中に異常な温度変化がないかもテストしてください。

2.初焙煎の手順とトラブル回避策

初めての焙煎はテストを兼ねて少量の豆(100g程度)で行うのがおすすめです。

1. 豆の投入と焙煎開始

ドラムを適温(150~180℃)まで予熱した後、焙煎豆を投入します。焙煎が進むにつれ、豆の色が変化し、香りが立ち上がります。

2. 焦げやムラの防止

焙煎中はドラムの回転と熱源の火力を調整し、焦げやムラを防ぎます。特に、浅煎りを狙う場合は、焙煎の進行が速いため注意深く観察しましょう。

3. トラブル回避策

モーターが止まる、温度が急上昇するなどのトラブルが発生した場合は、すぐに焙煎を中止してください。その後、各部品の状態を確認し、必要に応じて調整を行います。

3.焙煎後の豆のチェック方法:均一性と香り

焙煎が終わったら、完成した豆をチェックします。

1. 焙煎の均一性

豆の色を確認し、均一に焙煎できているかをチェックします。焦げた豆や生焼けの豆があれば、次回の焙煎で回転速度や温度を調整しましょう。

2. 香りの確認

焙煎直後の豆は香りが強く立ち上ります。焦げた香りや異常な匂いがないか確認してください。

これらのチェックを通じて、自作焙煎機の性能を確認し、次回以降の焙煎に役立てましょう。

5.自作焙煎機で焙煎を楽しむためのコツ

1.豆の種類に合わせた焙煎レシピの例(浅煎り・深煎り)

焙煎は豆の種類によって仕上がりが大きく変わります。自作焙煎機では、豆の特性に応じて焙煎を調整することで、理想的な味わいを引き出せます。

1. 浅煎りの例

浅煎りは、エチオピアやコロンビアなど酸味の際立つ豆に適しています。

200~210℃に上がる頃(1ハゼ前後)で止めるのが目安です。

この焙煎方法では、豆本来のフルーティーな酸味と軽やかな風味を楽しむことができます。

浅煎りの場合、温度上昇の速度が速すぎると酸味が尖るので、じっくりと熱を加えるのがポイントです。

2. 深煎りの例

深煎りは、インドネシアやブラジルの豆に適しており、濃厚な甘みやコクが際立ちます。2ハゼ(約220~230℃)を迎えてから止めるのが一般的です。

火力を少し強めにし、豆全体にしっかりと熱を通すことで、苦みが程よく、甘みが際立つバランスの良い仕上がりになります。

豆の特徴や焙煎度の違いを試しながら、自分だけの焙煎レシピを見つけてみてください。

2.手鍋焙煎との違いを実感!味の進化を最大化する方法

自作焙煎機を使うと、手鍋焙煎では得られなかった味の進化を体感できます。その違いを最大限に活かすためのポイントをご紹介します。

1. 温度と時間のコントロール

手鍋焙煎では、温度を一定に保つのが難しく、熱ムラが生じやすいですが、自作焙煎機では温度センサーと熱源の調整によって、狙い通りの焙煎が可能です。

たとえば、浅煎りの場合はじっくりと火を入れることで酸味が穏やかに、深煎りでは急激に温度を上げることでスモーキーな風味を抑えることができます。

2. 均一な焙煎

回転式焙煎機の最大の利点は、均一な焙煎が可能な点です。全ての豆に同じ熱が行き渡ることで、雑味や焦げのないクリアな味わいを実現できます。

手鍋で感じた「少し焦げた部分が気になる」といった問題も解消されます。

3. 香りの違いを楽しむ

自作焙煎機では、焙煎中に豆の香りをじっくりと楽しむ余裕が生まれます。温度の上昇に合わせて変化する香りを確認しながら焙煎することで、豆の仕上がりを予測できるようになります。

3.定期メンテナンスと安全対策:長く使うために

自作焙煎機を長く使い続けるためには、定期的なメンテナンスと安全対策が欠かせません。

1. 清掃の徹底

焙煎後は、豆から出たチャフ(薄皮)やオイルが焙煎機内に残ります。これを放置すると、次回の焙煎時に焦げ付きや煙の原因になります。

ドラム内部やフィン、センサー部分を柔らかいブラシや布で丁寧に清掃しましょう。

2. 部品の点検

モーターやシャフトの動きがスムーズか、ベアリングが劣化していないか定期的に確認します。異音や不具合がある場合は早めに修理や交換を行いましょう。

3. 安全対策

特に熱源を使用する場合、火災ややけどのリスクを防ぐため、耐熱グローブを使用することをおすすめします。

また、使用後は完全に熱源を切り、焙煎機が冷めてから片付けるようにしてください。

これらを習慣にすることで、安全かつ快適に焙煎を続けられます。

6.まとめ:自作焙煎機で叶える理想のコーヒーライフ

1.手作りだからこそ味わえる焙煎の楽しみ

自作焙煎機での焙煎は、豆を焙煎するという作業以上に、道具を作り上げる楽しさがあります。

自分の手で作った焙煎機で豆を炒り、その香りや味わいを楽しむ瞬間は、格別の達成感と満足感を味わえます。

「手間暇かけたからこそ得られる喜び」

これが自作焙煎機の最大の魅力ではないでしょうか。

2.自作焙煎機を通じて広がるコーヒーの世界

自作焙煎機で得られるのは、美味しいコーヒーだけではありません。

焙煎機の設計や作業を通じて、焙煎や豆についての知識が深まり、コーヒーの世界が広がります。

また、焙煎を趣味として深めることで、新しいコミュニティや仲間と出会える可能性もあります。

自分だけの焙煎機で淹れた一杯のコーヒーは、単なる飲み物を超えた特別なものをもたらしてくれます。

ぜひ、自作焙煎機を通じて理想のコーヒーライフを追求してみてください!

※ブログ初心者のため、今回はここまでの内容とさせていただきます。今後、さらに分かりやすく進化させていきますので、どうぞお楽しみに!